上半年北京完成城市更新固定资产投资约234亿元

转自:北京日报客户端

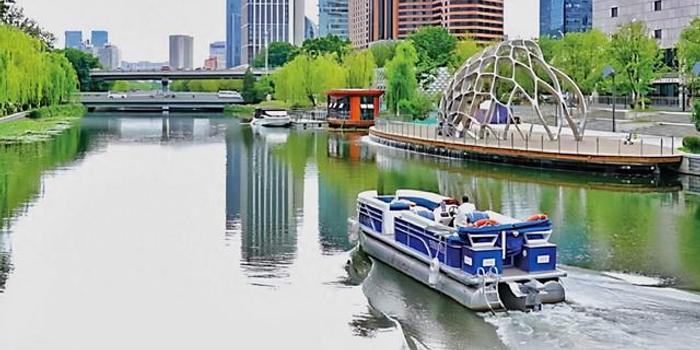

今天上午进行的北京市十六届人大常委会第十一次会议听取审议检查城市更新条例实施情况的报告。记者了解到,今年上半年,北京完成城市更新固定资产投资约234亿元,亮马河风情水岸项目、经开区天空之境产业广场项目等一批城市更新示范项目成为网红打卡地、消费新场景和区域新地标。

自2023年3月1日《北京市城市更新条例》施行以来,北京全力推进项目实施落地,城市更新工作取得积极成效。2023年,全市完成城市更新固定资产投资约440亿元,今年上半年已完成约234亿元。如今,城市更新实施成效初步显现,居住类、产业类、设施类、公共空间类和区域综合性五大类城市更新项目有序实施,一批示范项目精彩亮相,成为网红打卡地、消费新场景和区域新地标。如朝阳区亮马河风情水岸项目、经开区天空之境产业广场项目,充分激发了商圈活力,促进了产业升级;海淀区交大东路58号院更新项目、丰台区方庄街道区域综合性改造项目、昌平区昌盛园改造项目,有力改善了居住环境;石景山区模式口历史文化街区保护更新等项目,为市民增添了高品质的文化展示和体验场所。

但检查也发现,目前存在老旧厂房、低效产业园区、老旧低效楼宇等存量资源缺少全面梳理、统筹谋划和综合利用;核心区平房院落腾退后空间再利用的新业态审批路径不通畅,落地难;前期投入大、运营周期长、盈利空间小,城市更新项目对社会资本的吸引力不强等诸多问题。例如,部分老城保护更新项目根据现有政策50年授权经营才能实现资金平衡,部分老旧厂房更新改造项目投资回报周期为40年,市场主体投资信心不足。部分老旧小区改造项目产权单位构成复杂、情况多样,居民对更新项目诉求不一,往往难以形成共识,影响改造顺利实施。

为此,执法检查组建议,发挥市区两级财政资金的杠杆作用,撬动社会资本参与城市更新。研究城市更新微利可持续的盈利模式和区域资源统筹利用等方式,提升运营收益能力,实现更新项目资金平衡,激发社会资本参与的积极性。建立激励机制,支持国有企业主动承担更新责任。搭建基层议事协商沟通平台,促进居民、产权单位和实施主体等各方达成更新共识。坚持“谁受益、谁出资”,引导居民共担改造成本。鼓励金融机构提供符合城市更新特点的金融产品。同时,建立城市更新信息平台,完善数据共享机制,拓展政府部门、市场主体、居民群众之间的信息沟通渠道,提升更新工作的数字化管理水平。